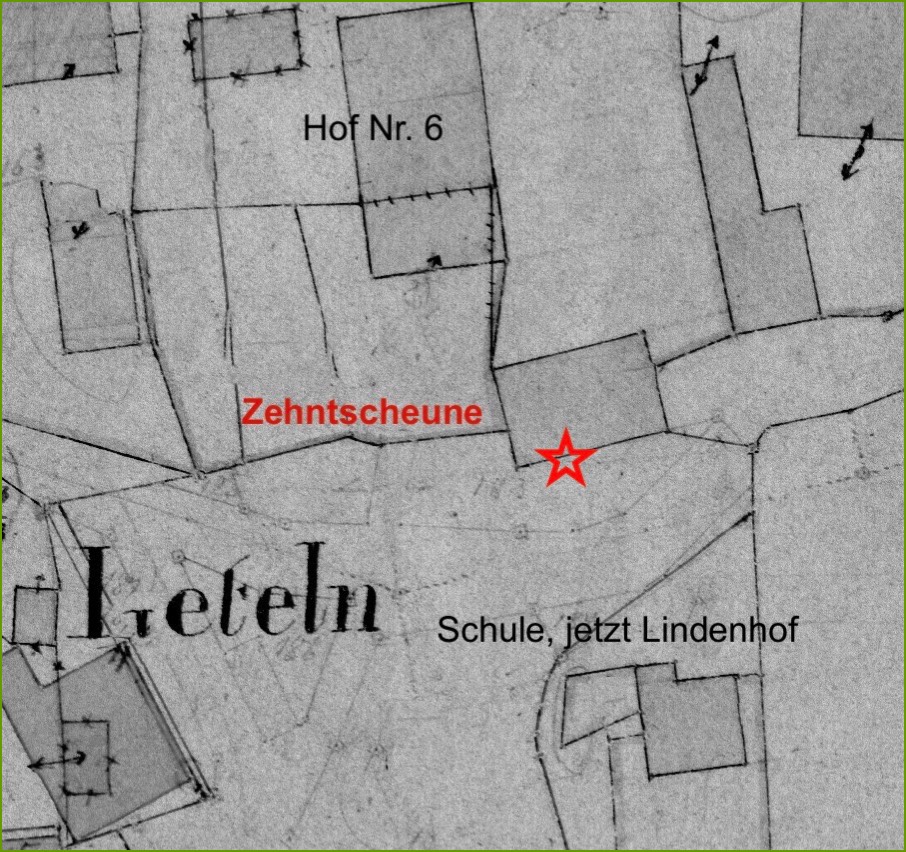

Sie sind hier: Leteln Nr. 6, Letelner Str. 103

Letelner Str. 103, früher Weserstr. 103, Leteln Nr. 6,

Bitte respektieren Sie immer die Privatsphäre der Besitzer

Hier, wo sich er QR Code befindet, stand bis zum Anfang der 1920er Jahre die Letelner Zehntscheune. Wo genau sie gestanden hat, sieht man aus dem Urkataster, das 1833 angelegt wurde. Sie sehen einen Auszug oben auf der Seite. Der Letelner Zehnte war eine frühmittelalterliche Steuer, die zunächst den Bischöfen von Minden zufloss, später aber in den Besitz der Grafen von Schaumburg kam, welche die Einkünfte aus Leteln als Lehen an Vasallen ausgaben. In der Neuzeit wurde der Kornzehnte in Zehntscheunen gesammelt. Die Bauern mussten das Getreide dort abliefern und bekamen vom Zehntschreiber eine Quittung. In Leteln wurde von über 1000 Morgen Ackerland der Zehnte gezogen. Wann unsere Zehntscheune gebaut wurde, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Zum Ende des 18. Jahrhunderts war sie aber reparaturbedürftig. Vermutlich wurde sie um 1700 errichtet. Die Scheune gehörte zum Gut Leteln und war Eigentum des jeweiligen Lehnsmannes. Der letzte Lehnsnehmer vor den Bauernbefreiungen war Herrn von Oheimb zu Enzen. Der Familie gehört das Gebäude bis 1856, als es der Besitzer der angrenzenden Stätte Nr. 6, von Behren, ankauft. Bis zum Abbruch gehörte es dann zu diesem Hof. Zuletzt wurde die Zehntscheune als Dreschscheune für diejenigen Kleinlandwirte genutzt, die nur eine kleine Diele hatten, auf der keine Dreschmaschine Platz hatte. Sie ließen ihr geerntetes Getreide zur Scheune fahren und dort ausdreschen.

Aus dem Jahr 1774 liegt eine Beschreibung der Scheune vor. Man gelangte zu der Scheune über eine mit Planken belegte Brücke. Auf beiden Giebelseiten hatte das Gebäude große Tore hatte. Darin gab es auch jeweils eine kleine Tür. Das Gebäude war 9 Fach lang und die unteren Gefache an der Diele und im Giebel waren ausgemauert. Das Dach war mit Dachziegeln gedeckt. Vom Kornboden gab es eine Tür, von der man auf den Hof schauen konnte. Ständerwerk und Dielung war aus Eichenholz. Da von den so genannten Kübbungen - den Abseiten an der Diele - die Rede ist, muss man davon ausgehen, dass es sich um ein Zweiständerhaus gehandelt hat.

Das plattdeutsche Wort für diese Station heißt:

Schöppke = Strohbund Das Getreide wurde früher mit der Sense gemäht und zu Garben gebunden, die man zunächst durchtrocknen ließ und erst dann nach Hause holte. Wenn die Garben ausgedrochen waren, wurde das Stroh wieder zusammen gebunden. Nun sagte man nicht mehr Garbe, sondern Schöppke.

alle Fotos © Jürgen Sturma

Die Texte wurden vom Ortheimatpfleger für Leteln, Jürgen Sturma, geschrieben und sind urheberrechtlich geschützt.

Informationen über Leteln finden Sie auch auf Instagram.

Weitere Links:

Kleine historische Chronik von Leteln

Internetseite des Ortsheimatpflegers

home